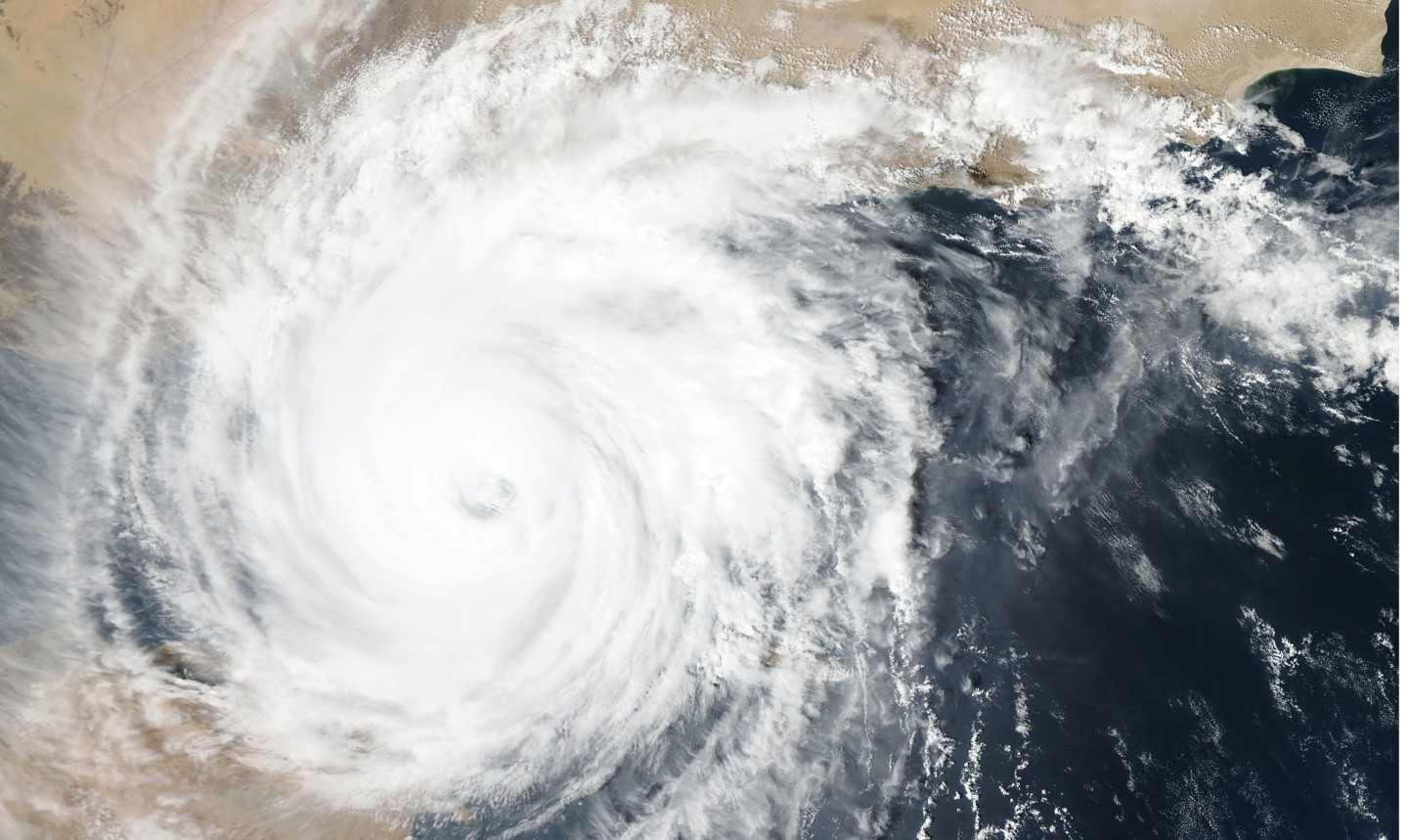

猛暑や台風、豪雪、豪雨など、自然災害が多い日本列島で「天気予報」は生活インフラ上、極めて重要なコンテンツです。最近はスマホやネット、データ放送などで、見たい地域の天気予報はすぐ手に入るようになりましたが、その一方で、テレビにおいても天気予報はキラーコンテンツの一つとして根強い人気があります。今回は天気予報において、テレビが持つ優位性と今後の可能性について探ってみましょう

天気予報のルーツ

天気予報の起源は紀元前まで遡ることができます。バビロニア人は紀元前650年に、雲のパターンから天気を予測したという記録がありますし、紀元前340年頃には、哲学者のアリストテレスが、気象学に基づいた天候のパターンを編み出しました。さらに、中国大陸でも少なくとも紀元前300年までに天気を予測していたと推定されています。これらは全て経験に頼ったもので、例えば、日没時に空が際立って赤かったならば、翌日は快晴が予想される、などといった例が挙げられるでしょう。この経験は、世代を越えて「ことわざ」や「観天望気」といった天気に関する知恵を蓄積することにもなりましたが、科学的根拠は薄いので、予測全てが信頼できるものだとは限らず、研究が進むにつれ、厳格な統計学的分析とは整合性のとれないものもあることがわかってきました。

漁業関係者が天気のようすを観察するのに使った小高い丘が、各地に日和山(ひよりやま)などの地名として残っているのは好例といえるでしょう。

以来、数千年に及ぶ経験に頼る予報のやり方は1837年の電報の発明で、大きく進化しました。電報の発明は、ほぼ瞬時に広範囲から気象の状態に関する情報を収集することを可能としました。1854年にはイギリスで気象庁が設立。1870年代に天気図の作成を開始した他、1879年には新聞に対して情報提供を開始するなど、先進的な取り組みが始まりました。その後、欧米各国は、1873年に国際気象機関(IMO、後の世界気象機関)を設立して各国間の協力を推進しましたが、一方で、軍事機密を伴う部分もあり、予報のノウハウは各国が独自に培っていきました。日本では1872年にイギリス人の提案で、北海道の函館に測候所が開設されたのを皮切りに、3年後には東京にも測候所が設置。後身の中央気象台が1956年に気象庁と改められ、様々な技術革新とともに業務内容も多岐にわたっています。

テレビの独壇場に割って入ったネット

長らく新聞が掲載メディアの中心だった天気予報は、高度成長期以降、その主役をテレビへ譲ることになります。気象観測の技術革新はある意味、テレビの登場で急速にそのスピードを進めたとも言えるでしょう。そこへ割って入ったのがインターネットです。1990年代後半から急速に普及したインターネットは、パソコンからスマホとデバイスの主役を代えながら、若年層を中心に圧倒的なシェアを誇ってきました。特に見たい地域の天気予報をすぐに手に入れられるようになったことは、地デジ化と重なったテレビの世界にも革新を迫るキッカケになり、「データ放送による天気予報」という新たなコンテンツを生み出しました。さらに大手IT企業の中には、既存の気象モデルを学習させたAIを活用し高精度に気象を予測できるシステムの開発を進め、1時間単位の気象予報などを顧客企業に発信する取り組みを始めているところもあります。例えばアイスクリームや鍋の売れ行き予想などは、こうした情報をメーカーが活用している好例でしょう。このように現在、テレビとネットとの間では、天気予報というコンテンツについて、熾烈な顧客獲得競争が繰り広げられています。

「感情のメディア」をフルに活かしたテレビの天気予報

そのテレビの強みは、ずばり「生身の人間が出演して伝える」ことです。例えば、その日の肌感覚でお天気キャスターが「羽織るのをもって、お出かけください」などと一言添えれば、数字だけではない体感が視聴者へ伝わります。台風などの災害の予兆を「危険だ」と緊迫感を持って視聴者へ直接伝えられるのも、「感情のメディア」といわれるテレビならではといえるでしょう。この他にも、季節の話題として、桜の開花予想や、中秋の名月が見えるエリアなど、四季がはっきりしている日本ならではの付帯情報を伝えることもできます。さらに近年特有の要素として、キャスターの多様化や個性化があります。20年ほど前までは、中年以降の男性が天気図をバックに、紋切型に伝えるのが主流でしたが、在京キー局による夕方や夜のニュース戦争が激化し、NHKを含め、各局がCGを駆使するなど、伝え方に工夫を凝らすようになりました。特に「お天気お姉さん」はアイドル的な存在になり、中には気象予報士の資格を取得して知的なイメージで売り出すキャスターも現れました。また、女性の活躍に刺激されたのか、男性キャスターも美男子や個性派の占める比率が年々、高まり、天気以外の話題でも、芸人顔負けのトークを繰り広げる猛者もいて、もはやニュースやワイドショー番組には欠かせなくなりました。民間の気象予報会社の中には、こうしたお天気キャスターのマネジメントを手掛ける部署もあり、芸能プロダクションも真っ青の態勢を整えています。毎年、メディアを賑わせる「好きなお天気キャスター/気象予報士ランキング」が顕著に示すように、人気のバロメーターは、テレビ業界にとって、もはや無視できない存在になっています。衛星放送にはお天気専門チャンネルもあり、とかく「天気マーク」と「数字だけ」に陥りがちなインターネットの情報に比べて、伝え方に彩りを添えていると言えるでしょう。

ネット時代におけるテレビでの気象情報の伝え方

現在、ほとんどの予報はスーパーコンピューターで主軸を組み立てていて、気象予報士はその情報を基に『その予報になる理由』や『予報をどう使うべきか』を伝えることが主眼になってきているといわれています。例えば「猛暑日」と予報したら「日陰での行動を促す」雪国なら降雪予報に際し、「チェーンの装着やタイヤの履き替えを呼びかける」など、変えられない天気に対し、リスクヘッジという観点で、人がどう行動したらいいかを伝えることが重要になっています。今ではすっかりおなじみになった「洗濯指数」や「紫外線情報」「冬道情報」などは、個々の気象予報士が、単なる気象データがどうしたら生活に役立つかを熟考した結果、誕生しました。こうした制作手法がさらなる発展を続けていけば、テレビの気象情報は視聴者からの支持を広げることができるでしょう。それには、キャスターが予報士資格を持っていることはもちろん、ディレクターも専門的な知識に裏付けられたコーナーづくりに取り組む必要があります。競合相手となるネットの天気予報とどう差別化を図っていくのか。ウラを返せば、それだけ取り組み甲斐のある分野とも言えるのではないでしょうか。ネットの天気予報に慣れた視聴者が、テレビならでは演出や視点を駆使して、面白くて役に立つ天気予報を目の当たりにしたら、きっと、その価値を改めて見直すでしょう。どんな切り口で予報を伝えていくのか。伝え方にどんな工夫を凝らすのか、視聴者はその瞬間を心待ちにしていると思います。

テキスト:ナインフィールド

プロデューサー 笹木 尚人